Николай Иванович Андронов

30 апреля 1929 — 1998 ) — русский художник, живописец, один из основоположников сурового стиля. Когда я рисую.

«Рисунок, рисование любым материалом — карандашом, углем, кистью, мелом, чем-нибудь царапающим — я рассматриваю как изначальную основу пластической реализации художественного мышления, чувства, инстинкта. И я не считаю рисунок какой-то особой областью своей работы. Рисование неотделимо от процесса живописи. Все едино. Практически я рисую больше, чем работаю красками. Но этот процесс не отличается от живописи и других профессиональных дел. Не отделяю я его не только потому, что рисунок — одна из стадий всего нашего ремесла, а больше потому, что стараюсь в любом однотонном материале вскрыть цветовые возможности, в нем заложенные.

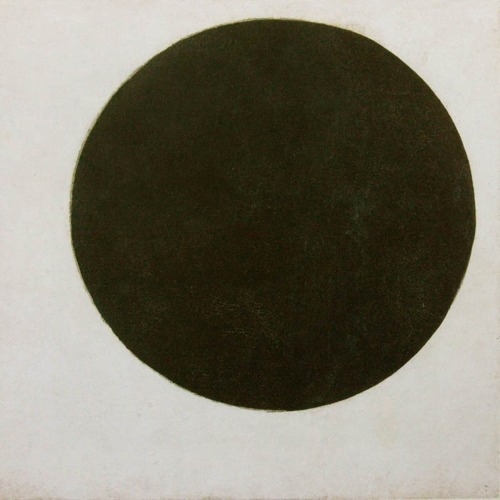

Валеры серого, черного, живущие в графите или угле, заставляют меня искать цветовую характеристику в рисунке. При первых прикосновениях, иногда еще только линейной компоновке, материал рисунка — бумага, карандаш и эта возникающая, колеблющаяся и ускользающая модель увиденного заставляют забыть о своих желаниях и волевых устремлениях; заставляют покориться и внимательно слушать внутреннюю логику материала. Боясь нарушить естественный ход, нащупываешь сперва едва заметные, потом все более ясные цветовые планы. Так же как во всем — в живописи станковой, в монументальных вещах, так и в рисунке моя цель и профессиональная мечта — работа планами.

В рисунке цветовые характеристики прямо зависят от модуля или масштаба (не знаю, как тут лучше выразиться), который диктует материал. Уголь с рыхлой бумагой — один масштаб изображения, жесткий карандаш на глянцевой бумаге блокнота — масштаб меняется, меняются само зрение и интонация.

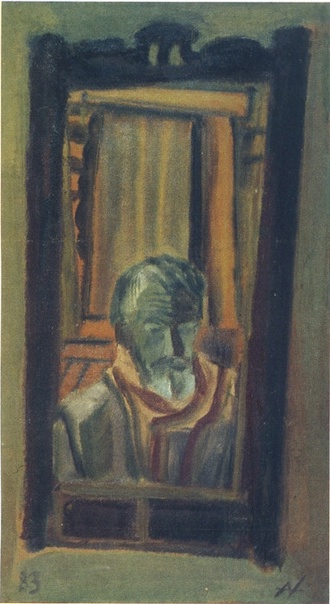

Я люблю рисовать два-три моих окна — с натуры, по памяти или воображению, конкретные окна. В деревне, в Москве. Разные времена года, разное время дня, праздники, будни, беды, радости. И каждая наша встреча — окно, бумага, то, что у меня в руках (на самом-то деле я у него «в руках») — карандаш, уголь, кисть и все такое прочее — проходит в разных душевных атмосферах. В создании этой атмосферы решающие моменты — происходящее в мире за и перед окном и черное, или серое, или какого угодно цвета, существо, которое, коснувшись белой поверхности бумаги, сразу определяет пространственный (а значит и цветовой) план следа своего прикосновения, и бумага уже не белая, и началась в ней жизнь, может быть, и не от меня зависящая.

Лошади, скворечники, собаки, дороги, близкие мне люди —все, что я часто изображаю, — они вместе с карандашом и бумагой полновластные хозяева; и чем послушнее мои глаза их сути, тем больше надежды сделать свое свидетельство жизни.

Размер, формат, фактура листа бумаги волнуют воображение. Они взаимозависимы с увиденным в натуре. А мое старание быть подчиненным материалу делает рисование житейским процессом. Оно для меня естественная необходимость.

Видимо, то, что словами я пытаюсь сказать о рисунке, или не очень внятно, или слишком общо. Трудность этого повествования еще и в том, что я глубоко убежден в невозможности словесного изложения пластического языка. Вот угол избы воткнулся в дальний черный лес. и скворечник подскрипывает, раскачиваясь на ветру; в сумерках там собаки тревожно взлаивают, а людской мир переполнен заботами завтрашнего дня. И все это надо втискивать в лист бумаги, лист хрупкий, не терпящий насилий, да и к тому же строго прямоугольный. Нет, я не смогу рассказать, как проходит мое рисование, не смогу даже приблизительно.

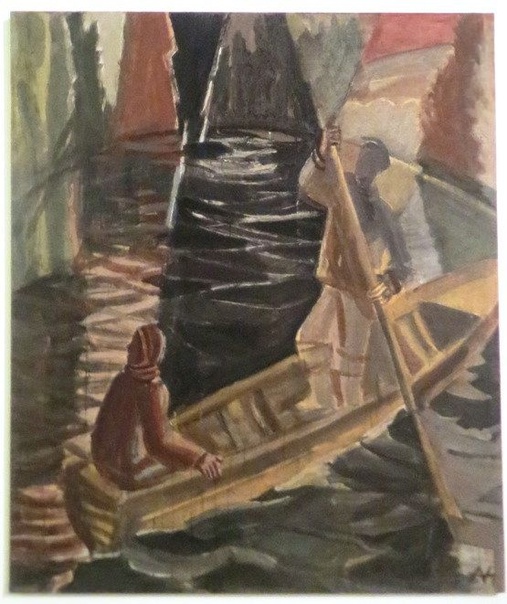

В мастерской — тьма неразборчивых набросков, следов слишком скорых мыслей. Стволы, ветви, лодки, колеса, воробьи, крыши, тучи… все торопит меня с фиксацией замыслов. Множество их разбредается по разнородным листкам и ждет своего высвобождения — и возвращения.

В лесу, среди старого бурелома, где-то на водоразделе Онеги и Сывтуги. мгновенным проблеском почудится гул времени и откроется убедительная даль, сохранившая следы древних дорог. Едва дыша, торопишься в мокром блокноте что-то сообразить — изобразить. Небольшой самолет местной линии летит из Котласа в Яренск. Над рыжими болотами, полосатыми полями среди бесконечности лесов, над ширью Вычегды. Влажное серое небо окутывает сырой светлостью. Видны берега, застывшее в неподвижности черно-белое стадо, жуткие выщерблины вырубок. В самолете рисовать нельзя. Потом в избе, ночью, когда все уснули и слышно, как шумно за стеной вздыхает корова, пытаешься соразмерить карандашом целое мироздание с листом записной книжки. Угол печки, лавка вдоль окон, скрипевшие днем половицы — весь интерьер тоже включается в работу. А выйдешь на крыльцо — звезды. Под ночным небосклоном тихо и темно, мрак, поглотивший подробности, все окрашивает в преумноженно обогащенные цвета. Так и останется до конца жизни недосягаемым желанием проникновение в это виденное на самом деле, о чем так необходимо поведать. Но рисуешь, переводишь карандаши и бумагу, опять возвращаясь в тот мир, где все — ожидание и волнение.

Шум дождя, распахнутое окно в весенний птичий гомон, ослепительный снег возле изгороди, а потом стон столбов вдоль дороги и в сумеречной мгле рассвета — призрак русской деревни над озерами. Как далеко все-таки перечисление сюжетов и видений от того глубокого смысла, исторического, поэтического и особо ремесленного, которым преисполнена черная земля. Есть такой камень — растертый, он дает черно-голубой звук. Узнать, чего требует этот звук, слиться с его голосом — тогда, может быть, торопливая несдержанность замыслов обернется существенностью. » «Советская графика», 1977

Николай Иванович Андронов

30 апреля 1929 — 1998 ) — русский художник, живописец, один из основоположников сурового стиля. Когда я рисую.

«Рисунок, рисование любым материалом — карандашом, углем, кистью, мелом, чем-нибудь царапающим — я рассматриваю как изначальную основу пластической реализации художественного мышления, чувства, инстинкта. И я не считаю рисунок какой-то особой областью своей работы. Рисование неотделимо от процесса живописи. Все едино. Практически я рисую больше, чем работаю красками. Но этот процесс не отличается от живописи и других профессиональных дел. Не отделяю я его не только потому, что рисунок — одна из стадий всего нашего ремесла, а больше потому, что стараюсь в любом однотонном материале вскрыть цветовые возможности, в нем заложенные.

Валеры серого, черного, живущие в графите или угле, заставляют меня искать цветовую характеристику в рисунке. При первых прикосновениях, иногда еще только линейной компоновке, материал рисунка — бумага, карандаш и эта возникающая, колеблющаяся и ускользающая модель увиденного заставляют забыть о своих желаниях и волевых устремлениях; заставляют покориться и внимательно слушать внутреннюю логику материала. Боясь нарушить естественный ход, нащупываешь сперва едва заметные, потом все более ясные цветовые планы. Так же как во всем — в живописи станковой, в монументальных вещах, так и в рисунке моя цель и профессиональная мечта — работа планами.

В рисунке цветовые характеристики прямо зависят от модуля или масштаба (не знаю, как тут лучше выразиться), который диктует материал. Уголь с рыхлой бумагой — один масштаб изображения, жесткий карандаш на глянцевой бумаге блокнота — масштаб меняется, меняются само зрение и интонация.

Я люблю рисовать два-три моих окна — с натуры, по памяти или воображению, конкретные окна. В деревне, в Москве. Разные времена года, разное время дня, праздники, будни, беды, радости. И каждая наша встреча — окно, бумага, то, что у меня в руках (на самом-то деле я у него «в руках») — карандаш, уголь, кисть и все такое прочее — проходит в разных душевных атмосферах. В создании этой атмосферы решающие моменты — происходящее в мире за и перед окном и черное, или серое, или какого угодно цвета, существо, которое, коснувшись белой поверхности бумаги, сразу определяет пространственный (а значит и цветовой) план следа своего прикосновения, и бумага уже не белая, и началась в ней жизнь, может быть, и не от меня зависящая.

Лошади, скворечники, собаки, дороги, близкие мне люди —все, что я часто изображаю, — они вместе с карандашом и бумагой полновластные хозяева; и чем послушнее мои глаза их сути, тем больше надежды сделать свое свидетельство жизни.

Размер, формат, фактура листа бумаги волнуют воображение. Они взаимозависимы с увиденным в натуре. А мое старание быть подчиненным материалу делает рисование житейским процессом. Оно для меня естественная необходимость.

Видимо, то, что словами я пытаюсь сказать о рисунке, или не очень внятно, или слишком общо. Трудность этого повествования еще и в том, что я глубоко убежден в невозможности словесного изложения пластического языка. Вот угол избы воткнулся в дальний черный лес. и скворечник подскрипывает, раскачиваясь на ветру; в сумерках там собаки тревожно взлаивают, а людской мир переполнен заботами завтрашнего дня. И все это надо втискивать в лист бумаги, лист хрупкий, не терпящий насилий, да и к тому же строго прямоугольный. Нет, я не смогу рассказать, как проходит мое рисование, не смогу даже приблизительно.

В мастерской — тьма неразборчивых набросков, следов слишком скорых мыслей. Стволы, ветви, лодки, колеса, воробьи, крыши, тучи… все торопит меня с фиксацией замыслов. Множество их разбредается по разнородным листкам и ждет своего высвобождения — и возвращения.

В лесу, среди старого бурелома, где-то на водоразделе Онеги и Сывтуги. мгновенным проблеском почудится гул времени и откроется убедительная даль, сохранившая следы древних дорог. Едва дыша, торопишься в мокром блокноте что-то сообразить — изобразить. Небольшой самолет местной линии летит из Котласа в Яренск. Над рыжими болотами, полосатыми полями среди бесконечности лесов, над ширью Вычегды. Влажное серое небо окутывает сырой светлостью. Видны берега, застывшее в неподвижности черно-белое стадо, жуткие выщерблины вырубок. В самолете рисовать нельзя. Потом в избе, ночью, когда все уснули и слышно, как шумно за стеной вздыхает корова, пытаешься соразмерить карандашом целое мироздание с листом записной книжки. Угол печки, лавка вдоль окон, скрипевшие днем половицы — весь интерьер тоже включается в работу. А выйдешь на крыльцо — звезды. Под ночным небосклоном тихо и темно, мрак, поглотивший подробности, все окрашивает в преумноженно обогащенные цвета. Так и останется до конца жизни недосягаемым желанием проникновение в это виденное на самом деле, о чем так необходимо поведать. Но рисуешь, переводишь карандаши и бумагу, опять возвращаясь в тот мир, где все — ожидание и волнение.

Шум дождя, распахнутое окно в весенний птичий гомон, ослепительный снег возле изгороди, а потом стон столбов вдоль дороги и в сумеречной мгле рассвета — призрак русской деревни над озерами. Как далеко все-таки перечисление сюжетов и видений от того глубокого смысла, исторического, поэтического и особо ремесленного, которым преисполнена черная земля. Есть такой камень — растертый, он дает черно-голубой звук. Узнать, чего требует этот звук, слиться с его голосом — тогда, может быть, торопливая несдержанность замыслов обернется существенностью. » «Советская графика», 1977